Elvira Stein

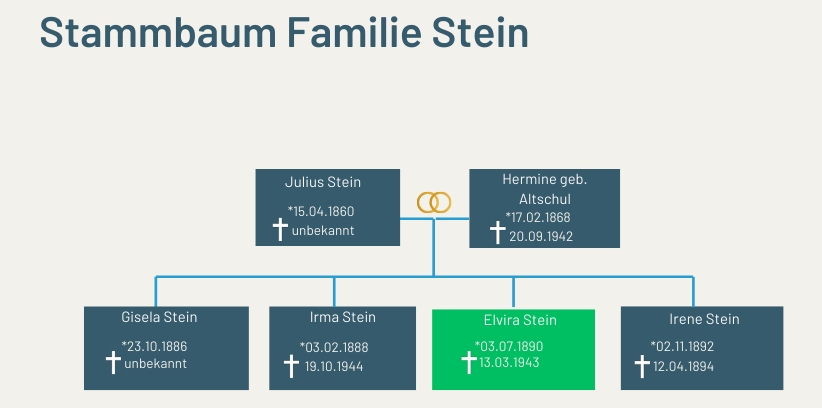

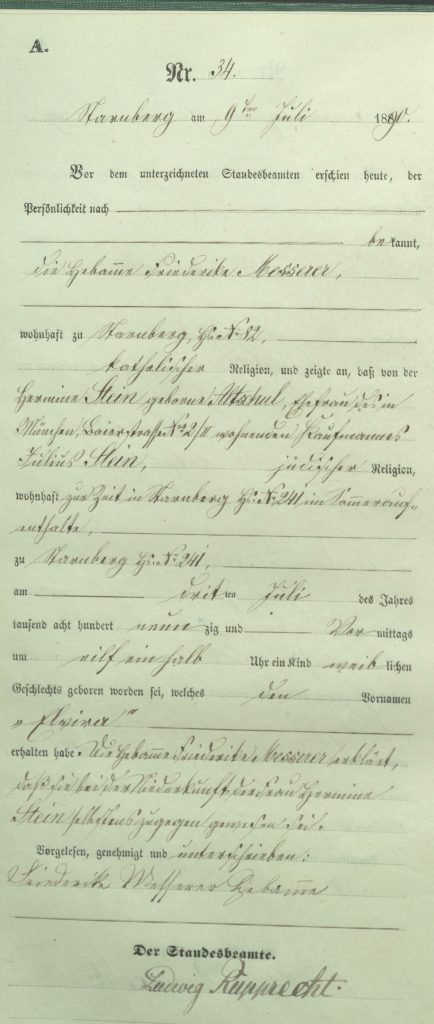

Elvira Stein wurde als dritte Tochter von Julius und Hermine Stein (geborene Altschul) am 3. Juli 1890 in Starnberg während des Sommeraufenthaltes geboren. Die Familie stammte ursprünglich aus Prag.

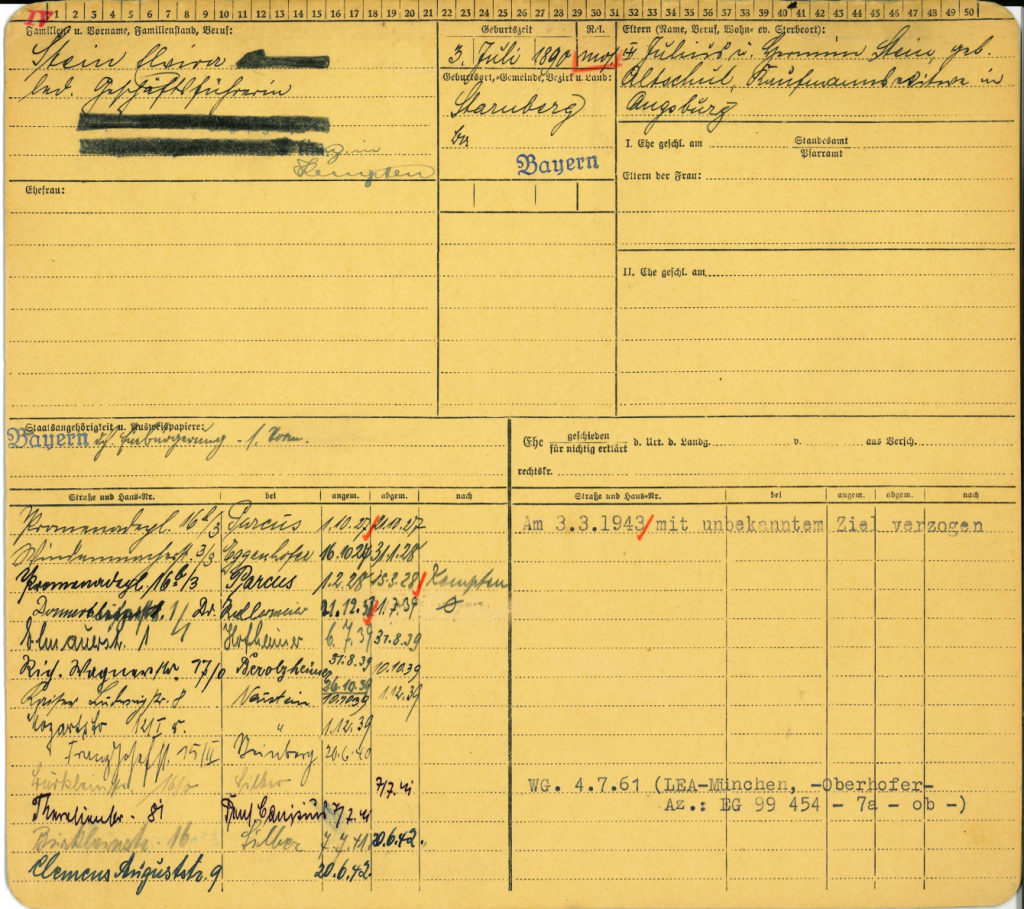

Elvira wuchs mit ihren beiden älteren Schwestern Gisela (geb. 23. Oktober 1886) und Irma (geb. 3. Februar 1888) in München-Pasing auf, die jüngste Schwester Irene (geb. 2. November 1892) starb im Alter von eineinhalb Jahren. Ihr Vater war Kaufmann in München, Berlin und später Schuhfabrikant in Augsburg. Die Geschäftsführerin Elvira Stein lebte von Juni 1926 bis September 1927 in Gera, kam anschließend nach München zurück, bevor sie am 11. März 1928 von dort nach Kempten zog.

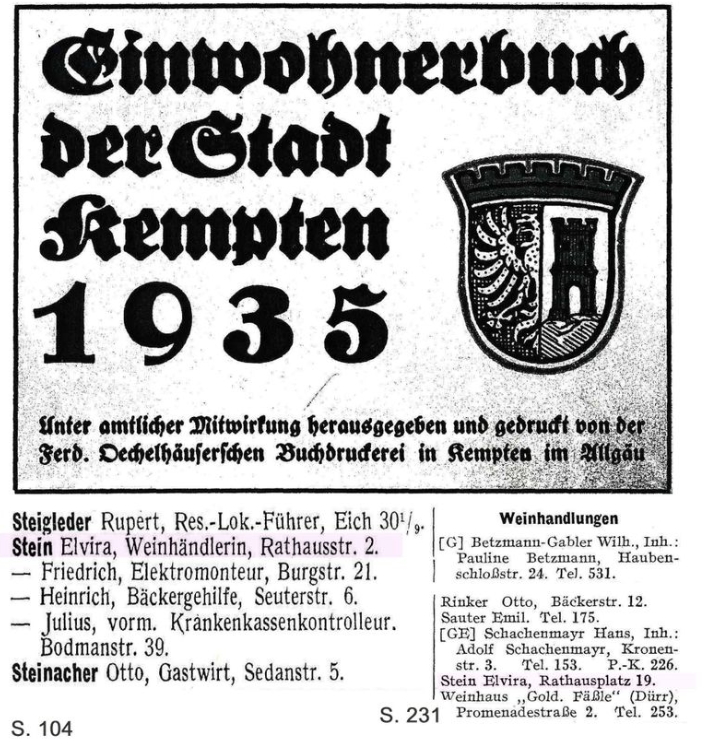

In Kempten eröffnete sie dann eine „Spanische Weinhandlung“ am Rathausplatz 19, die sie als selbständige Geschäftsführerin führte. Ab 1933 bis 1938 lebte sie in der Rathausstraße 2, in einer Wohnung des Konditormeisters Karl Peuschel. Von einer damaligen Zeitzeugin, Frau Traudl Kuppe-Löw, wurde sie als zierliche, freundliche Frau dunkleren Typs beschrieben, die durch ihre Selbständigkeit als Weinhändlerin, was damals eher eine Männerdomäne war, imponierte.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 änderte sich für sie und andere von Juden geführten Geschäfte in Kempten der Alltag einschneidend. Ihre Weinhandlung und andere Läden wurden im April 1933 kurzzeitig geschlossen. Elvira Stein ließ sich von der Aktion nicht einschüchtern. Erst infolge der sogenannten Reichspogromnacht am 9./ 10. November 1938 gab sie ihr Geschäft auf und meldete sich am 30. November 1938 in Kempten von ihrem letzten freiwillig gewählten Wohnort ab.

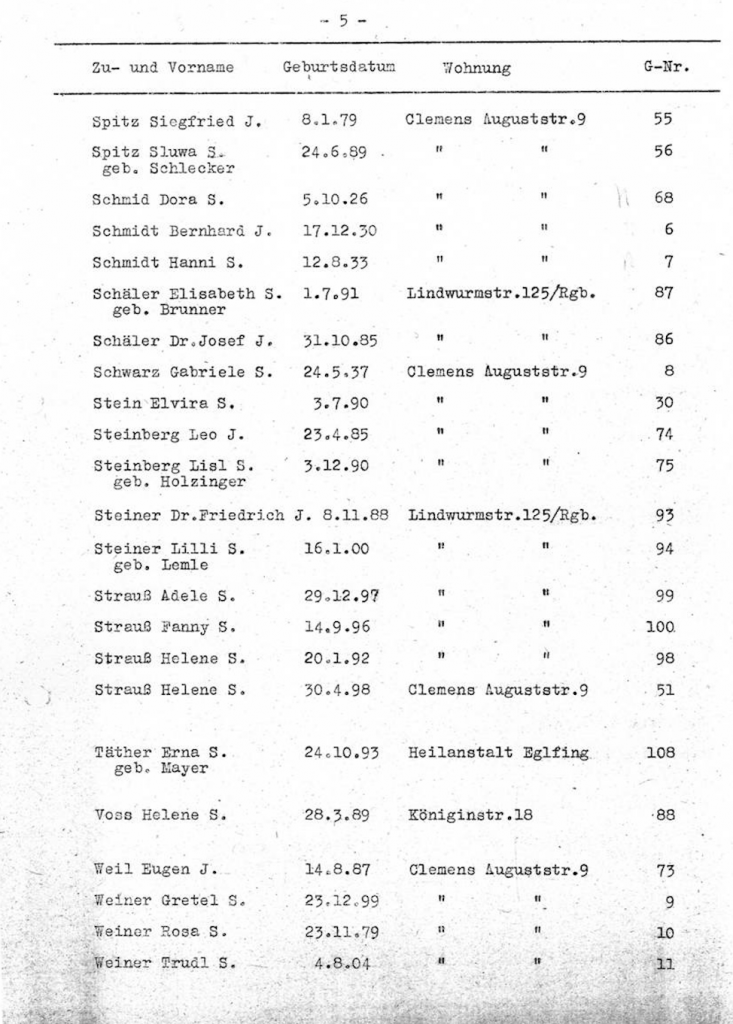

Ab dem 21. Dezember 1938 war Elvira Stein vermutlich auf der Suche nach Arbeit und einer Wohnmöglichkeit. Denn nach der Rückkehr nach München ist sie von Ende 1938 bis Juli 1941 als Untermieterin bei insgesamt neun verschiedenen Adressen in der Stadt München gemeldet, bis sie am 20. Juni 1942 im Internierungslager im Kloster der „Barmherzigen Schwestern“ (Clemens-August-Str. 9) in Berg am Laim aufgenommen wurde beziehungsweise dort mit anderen Jüdinnen und Juden im Ghetto isoliert wurde. Ihr Aufenthalt in der schönfärberisch titulierten „Heimanlage für Juden“ ist in einem Tagebuch der damaligen Wirtschaftsleiterin Else Behrend-Rosenfeld dokumentiert.

Ihre verwitwete Mutter Hermine Stein (geborene Altschul) wurde am 1. August 1942 von Augsburg über München nach Theresienstadt (Tschechien) deportiert und starb dort am 20. September 1942. Die älteste Schwester Gisela ging vermutlich in die Niederlande, Irma, die als Pflegerin und später Buchhalterin im jüdischen Krankenhaus arbeitete, wurde am 17. Juni 1942 von München nach Theresienstadt deportiert und in Auschwitz (Polen) am 19. Oktober 1944 ermordet.

Während in der Meldekarte der Stadt München von Elvira Stein vermerkt ist, dass sie am 3. März „mit unbekanntem Ziel“ verzogen ist, geht aus den Deportationslisten hervor, dass sie am 13. März 1943, wohl nach einer Verzögerung wegen eines Luftangriffs auf München vom 9. auf den 10. März 1943, nach Auschwitz deportiert und ermordet wurde.